1、特許という幻想

臥雲辰致は明治8年[1]と明治10年[2]にガラ紡の特許取得を試みる。しかし日本に特許制度が導入されたのは明治18年4月18日で、初代特許庁長官を務めた高橋是清によって現在の特許法の前身である「専売特許条例」が公布された。すなわち辰致は、日本に特許制度が施行される10年も前からガラ紡機の特許取得を試みていた。むろん特許制度は西洋からもたらされたものであり、慶應2年に福沢諭吉が「西洋事情」の中で以下のように特許制度を紹介している。

「西洋事情」

「世に新発明のことあらば、これよりて人間の洪益をなすことを挙げて言うべからず。ゆえに有益の物を発見したる者へは、官府より国法をもって若干の時限を定め、その間は発明によりて得るところの利潤を独りその発明者に付与し、もって人心を鼓舞する一助となせり。これを発明の免許(パテント)と名づく」

(福沢諭吉 著)

辰致が特許取得に関心を持ち始めたのは、欧米諸国の諸事情を学んでいた、武居正彦の影響によるものであろう。そこには、西洋には特許という制度があり、機械装置の発明者は特許制度により、模倣者から一義的に保護されるという期待が垣間見られる。しかし、これは現在も同様であるが、特許をとれば、無条件で考案者の権利が模倣者から守られるなどというのは幻想であり、実際は、特許取得者の権利を、特許庁も警察も守ってはくれない。特許権の使用料は、特許権者が自らその特許を使用する者に対して請求し、支払いを督促する必要があり、特許使用者が自ら支払いを申し出ることなど稀有である。しかも、ガラ紡機のように、地方の大工でも簡単に模倣できる機械の製造を防止しようとすることは、事実上不可能である。さらに加えると、ガラ紡機のような工場の設備機械に関して、特許侵害を申し出るためには、一体何台のガラ紡機が稼働しているか、調べる必要があるのだが、そのような調査に模倣機を使用している者が協力してくれるはずもなく、調査はほぼ不可能である。更に特許侵害のほとんどは民事で争われ、特許侵害の証拠や、被害を特許権者が自らの費用で調査し、裁判費用を支払って勝ち取るものである。このことは、特許制度発祥の地である西欧でも同じで、飛び杼を発明したジョン・ケイやもはじめは、ジェニー紡績機を発明したハーグリーブスは、初めは機械の発明を隠していたが、やがて人々はその機械の存在に気付き、それを模倣して使うようになり、発明者と特許紛争になるが、ジョン・ケイもハーグリーブスも特許裁判費用の負担をしただけで、特許権による保護の恩恵にはあずかれなかった。

しかし明治21年、辰致は三度目となる特許取得に意欲を見せる。そのきっかけは三河在住の甲村滝三郎との出会いである。

しかし明治21年、辰致は三度目となる特許取得に意欲を見せる。そのきっかけは三河在住の甲村滝三郎との出会いである。

2、甲村滝三郎との出会い

ガラ紡機による紡績業は、綿花の産地であった三河で盛んになり、矢作川に水車を持つ船を浮かべてその動力でガラ紡を稼働させるという舟紡績なるものが発達する。またこれとほぼ並行して谷川を利用した水車動力によるガラ紡も発達し、明治18年頃はガラ紡機の絶頂期であったと思われる。そんな中で、明治17年に三河で「額田紡績組合」が設立され、甲村滝三郎が頭取となる。この辺の経緯は榊原金之助著「臥雲辰致翁伝記」に詳しいので、詳細はそちらに譲りたい。三河ではガラ紡が発達するが、皮肉なことに、松本開産社内にあった臥雲辰致と百瀬軍次郎の紡糸工場が、明治18年4月に水害で破損し、辰致は再建を期すが資金的な問題により断念し、水車場の機材を100円で売却して、辰致は松本開産社内から波多村に引き上げる。

明治21年好況の波に乗った額田紡績組合は、役員会議によって、辰致を組合に招くことを決める。同年甲村滝三郎は辰致が居住する波多村を訪れ招請の旨を申し入れ、辰致はこれを快諾し、明治21年7月半ばに、5日の行程を経て額田郡常盤村滝の紡績事務所に到着する。辰致の三河滞在は40日にも及び、その間にガラ紡機使用の指導を行うとともに、ガラ紡機の最大ユーザーである額田紡績組合員から、ガラ紡機に対する様々な要望を受けた。この背景には、現在好調のガラ紡機による紡績業であるが、『17章 「連綿社」解散の謎』に記したように、明治15年に設立された大阪紡績所の西洋の機械による国産紡績糸の生産が徐々に立ち上がってきており、国内では輸入の外国綿糸、外国製の紡糸機による国産の綿糸、ガラ紡による綿糸の三つ巴が始まっていた。細くて強く経糸として使用できる外国製の機械による紡績糸に対して、太くて弱いとされたガラ紡機による綿糸が徐々に劣勢となり始めていた。おそらく、辰致に対して額田紡績組合員は細くて強い綿糸の紡績が可能な新ガラ紡機の要請が多かったと思われる。村瀬正章著「臥雲辰致」に次の記述がある。

明治21年好況の波に乗った額田紡績組合は、役員会議によって、辰致を組合に招くことを決める。同年甲村滝三郎は辰致が居住する波多村を訪れ招請の旨を申し入れ、辰致はこれを快諾し、明治21年7月半ばに、5日の行程を経て額田郡常盤村滝の紡績事務所に到着する。辰致の三河滞在は40日にも及び、その間にガラ紡機使用の指導を行うとともに、ガラ紡機の最大ユーザーである額田紡績組合員から、ガラ紡機に対する様々な要望を受けた。この背景には、現在好調のガラ紡機による紡績業であるが、『17章 「連綿社」解散の謎』に記したように、明治15年に設立された大阪紡績所の西洋の機械による国産紡績糸の生産が徐々に立ち上がってきており、国内では輸入の外国綿糸、外国製の紡糸機による国産の綿糸、ガラ紡による綿糸の三つ巴が始まっていた。細くて強く経糸として使用できる外国製の機械による紡績糸に対して、太くて弱いとされたガラ紡機による綿糸が徐々に劣勢となり始めていた。おそらく、辰致に対して額田紡績組合員は細くて強い綿糸の紡績が可能な新ガラ紡機の要請が多かったと思われる。村瀬正章著「臥雲辰致」に次の記述がある。

辰致の三河滞在

辰致の滞在四十日、その間に滝三郎らとの話し合いにヒントを得て、新しい考案に到達した。それはこれまでの紡機の弱点を矯正したものであったので、岡崎その他の紡機大工を指導して一機をつくり上げ、試運転したところ、その結果は極めて良好であった。辰致は滝三郎と図り、新しい紡機の特許申請と、紡機制作の事業化について周到な計画を練った。

(村瀬正章著 「臥雲辰致」より)

ここに書かれている『岡崎その他の紡機大工を指導して一機をつくり上げ』とある一機とはどのような機械であったのだろうか。この章の最初に掲げた図面は後に辰致が特許請願書に添付した新ガラ紡機の図面である。この図面を見る限り、この機械は「第二回勧業博出品機の謎」で掲げた大森惟中報告書の中の辰致が惟中援助により作り上げたガラ紡機に酷似している。即ち、「額田紡績組合」で辰致が試作したガラ紡機は、彼が明治14年にその原理を考案しそその後7年間温めていた機械に相違ないと思われる。

当時の額田紡績組合の規模を示す資料が、村瀬正章著「臥雲辰致」に掲載されているので、参考に掲げる。

ガラ紡経営状況(明治17~20)

| 年代(明治年) | 組合員数 | 職工数 | 紡錘数 | 生産額(貫) | 生産価格(円) |

|---|---|---|---|---|---|

| 17 | 264 | 242 | 44,320 | 52,317 | - |

| 18 | 316 | 405 | 60,080 | 89,442 | 142,408 |

| 19 | 452 | 580 | 98,760 | 215,624 | 187,064 |

| 20 | 483 | 616 | 131,530 | 308,637 | 492,850 |

(「三河紡績同業組合『三河紡績糸』による」との注釈あり)

明治20年頃の1円は約3万円であるから、当時の生産額492、850円は現在の金額にして129億円相当となる。組合員数は483社であるから、一社当たりの年間売り上げ額は2、670万円、粗利率を約20%とみると、年間粗利は534万円となる。

3、特許取得のための協力

引き続き村瀬正章著「臥雲辰致」の一節をお読みいただきたい。

武居正彦を伴って

信州の波多村に帰った辰致は、はじめからの同情者・後援者であり、先の松本連綿社の同志でもあった居村の武居正彦を訪れ、新しい熱意をこめて発明の内容を説明し、三河におけるガラ紡の隆盛を伝え、その有望なことを説いて援助を求めた。武居は中村敬宇について学び、漢学にたしなみの深い文化人であり、資産家でもあったが、辰致の熱意に心を動かし、同年初秋のころ、ともに三河の常盤村に甲村滝三郎を訪ねたのであった。

(村瀬正章著 「臥雲辰致」より)

臥雲辰致は三河滞在中に、細くて強い糸の紡績が可能な新ガラ紡機の必要性を強く感じ、第2回勧業博以来持ち続けていた新ガラ紡機の構想を実現すべく行動を起こすのであるが、それは先ず新考案のガラ紡機の特許取得からであった。これは現在でもそれほど変わらないが、機械の特許取得には、様々な書類の提出と手続きが必要であり、それらの業務が可能な人材は当時は限られていた。そんな中で辰致は明治13年の連綿社解散以来ほとんど交流が途切れていた居村の武居正彦に白羽の矢を立てたのであろう。このことは、連綿社解散が、比較的穏やかな話し合いの中で進んだものと想像できる。辰致は明治15年に藍綬褒章を授与されるが、当時正彦の父の武居美佐雄は東筑摩郡の書記をしており、辰致の藍綬褒章授与に一役買った可能性が強いし、明治18年開産社内の水車場破損のため、辰致は復旧を断念して、機械を売り渡しているが、その保証人に波多腰六左がなっており、辰致と連綿社を設立した波多村の人たちとの人間関係は、連綿社解散で修復が不可能な程、悪化したわけではなかったと推測される。このようにして、臥雲辰致、甲村滝三郎、武居正彦は新ガラ紡機の特許取得のため、鋭意努力を重ねることになるのだが、特許取得に一年余りの時間がかかっており、これもまた平坦の路ではなかった。ここに、甲村滝三郎、臥雲辰致、武居正彦が特許取得のため、会談した時のメモが残されているのでこれを掲げる。このメモは、榊原金之助著「臥雲辰致翁伝記」などによって、辰致が書いたメモとされているが、「臥雲氏及び武居在留中は…」などのメモの内容から、武居正彦が書いたものであることは明らかである。

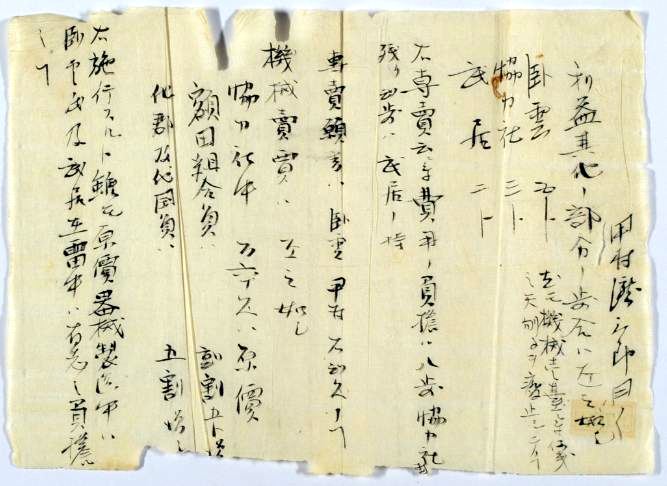

特許取得の為の会合時のメモ

(岡崎美術歴史博物館所蔵)

メモの内容は以下の如くである。

甲村滝三郎曰く

利益ソノ他ノ部分ハ左ノ如シ

臥雲五分

協力三分

武居二分

尤も機械一台ニ付何銭ノ天刎ネヲ廃止シテノ事

右専売云(これ)ニ付費用ノ負担ハ八分協力社残リ弐分ハ武居ノ持

専売願書、臥雲甲村右二名ノコト

機械売買 左ノ如シ

協力社中 百六十名 原価

額田組合員 二割五分増

他郡他国員 五割増シ

右施工スルト雖モ原価器械製造中、臥雲氏及武居在留中ハ有志ノ負担ノ事

利益ソノ他ノ部分ハ左ノ如シ

臥雲五分

協力三分

武居二分

尤も機械一台ニ付何銭ノ天刎ネヲ廃止シテノ事

右専売云(これ)ニ付費用ノ負担ハ八分協力社残リ弐分ハ武居ノ持

専売願書、臥雲甲村右二名ノコト

機械売買 左ノ如シ

協力社中 百六十名 原価

額田組合員 二割五分増

他郡他国員 五割増シ

右施工スルト雖モ原価器械製造中、臥雲氏及武居在留中ハ有志ノ負担ノ事

書き出しに『甲村瀧三郎曰く』とあるので、臥雲、甲村、武居の三者が同意したものか否かは、この文書からは読み取れない。しかしこの文書が残っているということは、甲村瀧三郎が提案して、他の二名が同意したと考えてもよいと思われ、新ガラ紡機の特許取得に関しては甲村瀧三郎が主導権を持っていたことが伺われる。これは後に記すが甲村は額田紡績組合の百六十人余りを代表としている為であり、辰致たち三人はこの額田紡績組合を中心に新ガラ紡機の拡販を行おうと計画したと推測できる。

注目すべきは『臥雲 五分 尤も機械一台ニ付何銭ノ天刎ネヲ廃止シテノ事』の一文で、その時点で辰致の指導の下で製作販売されるガラ紡機は、販売価格にロイヤリティーを上乗せしているということを踏まえている。

メモの六、七行目『右専売云ニ付費用ノ負担ハ八分協力社持

残り二分ハ武居ノ持』とある。『専売云ニ付費用ノ負担』とは「専売免許料」の事であろうか。明治十八年に公布・施行された「専売特許条例」によると、

注目すべきは『臥雲 五分 尤も機械一台ニ付何銭ノ天刎ネヲ廃止シテノ事』の一文で、その時点で辰致の指導の下で製作販売されるガラ紡機は、販売価格にロイヤリティーを上乗せしているということを踏まえている。

メモの六、七行目『右専売云ニ付費用ノ負担ハ八分協力社持

残り二分ハ武居ノ持』とある。『専売云ニ付費用ノ負担』とは「専売免許料」の事であろうか。明治十八年に公布・施行された「専売特許条例」によると、

専売特許条例 第三条

専売特許ノ年限ハ専売特許証ノ日附ヨリ起算シ十五年ヲ超ユルコトヲ得ス」、

及び、「第十七条 専売特許ヲ願出ル者ハ左ノ免許料ヲ納ムヘシ但願書ヲ却下スル

トキハ之ヲ返付スヘシ

一 五年ノ専売特許ヲ願出ル者 金拾円

二 十年ノ専売特許ヲ願出ル者 金拾五円

三 十五年ノ専売特許ヲ願出ル者 金弐拾円」

専売特許ノ年限ハ専売特許証ノ日附ヨリ起算シ十五年ヲ超ユルコトヲ得ス」、

及び、「第十七条 専売特許ヲ願出ル者ハ左ノ免許料ヲ納ムヘシ但願書ヲ却下スル

トキハ之ヲ返付スヘシ

一 五年ノ専売特許ヲ願出ル者 金拾円

二 十年ノ専売特許ヲ願出ル者 金拾五円

三 十五年ノ専売特許ヲ願出ル者 金弐拾円」

となっており、免許料は特許有効期間により定められている。

北野進(著)「臥雲辰致とガラ紡機」に臥雲辰致、甲村瀧三郎、武居正彦が連名で取得した第七五二号の特許證のコピーが掲載されているが、これを見るとこの時取得した特許の期限は明治二十二年九月十三日から十年間である。

すなわち特許免許料は2番目の金15円ということになる。この時代の1円は現代の金額に換算するとおよそ3万円位なので、特許の免許料は45万円前後となろう。このうち協力社が12円を残りの3円を武居正彦が支払うことになる。

メモ中の「協力社」とは、榊原金之助(著)「ガラ紡績業始祖臥雲辰致翁伝記」(34ページ)によると、『本事業遂行のため、額田紡績組合有志百十名を以て結成しまたは結成せんとしたる団体を指すものと思われる。』とある。この「本事業」とは、新ガラ紡機を製作販売して利益を得ようと計画した事業を指すのであろう。

同書によると、額田紡績組合は愛知県碧海郡堤村の人甲村瀧三郎が明治十一年に四十錘の手回し式ガラ紡機を購入し、これを水車を動力とするガラ紡機に発展的に展開し、明治十七年に経営者二百六十四名の「額田紡績組合」を設立して、甲村が初代の頭取となったとあり、甲村が臥雲に送った書簡には、明治二十一年四月の調査で額田紡績組合の製造主は、八百五十五名であると記されている。

更にメモでは、協力社百六十人は新ガラ紡機販売において原価で購入出来るインセンティブを与えられており、額田紡績組合員は新ガラ紡機販売において通常ならば原価の五割増しを支払うべきところ、二割五分増しで購入可能なインセンティブを与えられると書かれている。なお機械を原価の五割増しで売ると、

原価率 = 原価 ÷ (原価 * 1.5)x 100% = 0.67 %

となり、この原価率は現在の製造業とほぼ同水準である。

八行目『専売願書は臥雲 甲村右二名の事』とあるのはおそらく専売願書提出にかかる費用であろう。

北野進(著)「臥雲辰致とガラ紡機」に臥雲辰致、甲村瀧三郎、武居正彦が連名で取得した第七五二号の特許證のコピーが掲載されているが、これを見るとこの時取得した特許の期限は明治二十二年九月十三日から十年間である。

すなわち特許免許料は2番目の金15円ということになる。この時代の1円は現代の金額に換算するとおよそ3万円位なので、特許の免許料は45万円前後となろう。このうち協力社が12円を残りの3円を武居正彦が支払うことになる。

メモ中の「協力社」とは、榊原金之助(著)「ガラ紡績業始祖臥雲辰致翁伝記」(34ページ)によると、『本事業遂行のため、額田紡績組合有志百十名を以て結成しまたは結成せんとしたる団体を指すものと思われる。』とある。この「本事業」とは、新ガラ紡機を製作販売して利益を得ようと計画した事業を指すのであろう。

同書によると、額田紡績組合は愛知県碧海郡堤村の人甲村瀧三郎が明治十一年に四十錘の手回し式ガラ紡機を購入し、これを水車を動力とするガラ紡機に発展的に展開し、明治十七年に経営者二百六十四名の「額田紡績組合」を設立して、甲村が初代の頭取となったとあり、甲村が臥雲に送った書簡には、明治二十一年四月の調査で額田紡績組合の製造主は、八百五十五名であると記されている。

更にメモでは、協力社百六十人は新ガラ紡機販売において原価で購入出来るインセンティブを与えられており、額田紡績組合員は新ガラ紡機販売において通常ならば原価の五割増しを支払うべきところ、二割五分増しで購入可能なインセンティブを与えられると書かれている。なお機械を原価の五割増しで売ると、

原価率 = 原価 ÷ (原価 * 1.5)x 100% = 0.67 %

となり、この原価率は現在の製造業とほぼ同水準である。

八行目『専売願書は臥雲 甲村右二名の事』とあるのはおそらく専売願書提出にかかる費用であろう。

ーーーーーーーーーーー

[1] 『3章「専売特許願」有無の謎』参照の事

[2]『11章「連綿社条約書」の謎』参照の事